トップページ > 地域福祉活動

地域福祉活動

地域福祉活動

彦根市内では住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるように、身近な地域でのサロン活動や集いの場などの居場所づくり、高齢者へのふれあい訪問などの「見守り合い活動」に多くの地域が取り組んでいます。

また、地域の困りごとを住民と専門職などで共有し、日常の暮らしの中での気づきやいざという時の災害時も見据えた「見守り会議」を実践し、安心・安全に暮らしていける取組を進められている地域もあります。

また、「おたがいさん」の気持ちを大切に、見守り合いからちょっとした困りごとを気に掛け、住民同士がつながり「助け合い・支え合い」の活動に取り組まれる地域もあり、様々な活動を通じて福祉のまちづくりが進められています。

彦根で取り組まれている地域の福祉活動をご紹介します。

また、地域の困りごとを住民と専門職などで共有し、日常の暮らしの中での気づきやいざという時の災害時も見据えた「見守り会議」を実践し、安心・安全に暮らしていける取組を進められている地域もあります。

また、「おたがいさん」の気持ちを大切に、見守り合いからちょっとした困りごとを気に掛け、住民同士がつながり「助け合い・支え合い」の活動に取り組まれる地域もあり、様々な活動を通じて福祉のまちづくりが進められています。

彦根で取り組まれている地域の福祉活動をご紹介します。

サロン活動 |

見守り訪問 |

助け合い・支え合い活動 |

見守り会議 |

世代間交流事業 |

|

学区(地区)社会福祉協議会

学区(地区)社会福祉協議会とは

学区(地区)社会福祉協議会は、住民自身が、自分たちの暮らす地域の福祉課題やニーズを主体的に捉え、一人ひとりが安心して暮らすことができる住みよい福祉のまちづくりに自発的に取り組む組織です。

市内には19の学区(地区)社会福祉協議会があり、それぞれ地域の特性を生かした、特色ある取り組みを展開しています。

市内には19の学区(地区)社会福祉協議会があり、それぞれ地域の特性を生かした、特色ある取り組みを展開しています。

主な取り組み

●福祉講座 ●高齢者ふれあいサロン ●介護予防講座 ●ふれあい給食 ●ふれあい訪問 ●高齢者向け料理教室 ●世代間交流

市内学区(地区)社会福祉協議会 一覧(令和7年4月現在)

多様なつながりづくり推進事業

すべての学区(地区)社協において、地域の福祉問題に対する住民の理解と関心を高め、高齢者、障害者、子育て家庭や普段の暮らしの中で何らかの困りごとを抱える人たちが、安心して生活できる多様なつながりづくりを推進することを目的に実施する事業です。

事業メニューの例

事業メニューの例

| ふれあい給食 | |

| 高齢者に対し、友愛訪問や安否確認を兼ねた配食事業、または高齢者に参加を呼びかけた会食会。 | |

| 高齢者向け料理教室 | |

| 高齢者自らが料理を作ることにより、日常生活の自立の促進を図る。 | |

| 福祉講座・地域福祉懇談会 | |

| 福祉についての理解と関心を高めていくとともに、地域課題を明らかにしつつ課題解決に向けた取り組みを展開していく。 | |

| 介護予防講座・介護教室 | |

| 寝たきり予防や認知症予防などの介護予防対策や、健康づくり、いきがいづくりの場とした教室。 | |

| ふれあいサロン | |

| 地域の自治会館など、身近な場所を活用してのふれあいサロン活動。 (高齢者サロン、子育てサロンなど) |

|

災害支援活動

なぜ社会福祉協議会が災害支援に取り組むのか

日本各地で大規模な災害が多発する中、災害発生前の予防活動(防災)や被害軽減(減災)が求められています。

また、東日本大震災をはじめ過去の災害では従来から地域住民の手によって取り組まれてきた「見守り」「支え合い」活動等が大いに活かされており、日常の地域福祉活動は災害時にも活きる活動であると言え、平時からの小地域福祉活動推進を通じた"災害にも強い地域づくり"に取り組んでまいります。

また、東日本大震災をはじめ過去の災害では従来から地域住民の手によって取り組まれてきた「見守り」「支え合い」活動等が大いに活かされており、日常の地域福祉活動は災害時にも活きる活動であると言え、平時からの小地域福祉活動推進を通じた"災害にも強い地域づくり"に取り組んでまいります。

彦根市社協の取り組み

| ◆防災を切り口にした小地域福祉活動支援 | |||

|

|||

| ◆地域の防災・減災力向上や災害ボランティア等に関する基盤整備・環境整備 | |||

|

|||

| ◆災害ボランティアセンターの設置・運営 | |||

|

|||

| ◆災害にも強い組織体制の構築 | |||

|

他機関の取り組み

| 災害を学び、家庭・地域できることを考える | |||||||||||||||||||||||||||

| 体験学習やふれあい学習が「目的」ではなく、その機会を通した「人間教育」を目的としています。 | |||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

災害情報

- 全社協 被災地支援・災害ボランティア情報

全国社会福祉協議会・全国ボランティア活動振興センターが掲載する情報です。

- 共同募金 赤い羽根の災害・被災地支援

災害義援金、災害ボランティア・市民活動支援に関する情報を掲載しています。

- 内閣府「防災情報のページ」

内閣府が災害状況などを発信するサイト。

福祉教育

「地域福祉」を推進するための福祉教育を目指して

彦根市社会福祉協議会では地域のさまざまな文化や背景にも目を向け、自分のことだけでなく一人ひとりそれぞれの考え方や生き方を尊重して「ともに生きる力」を培う福祉教育を展開しています。

学校をはじめ地域の自治会や団体、企業・事業所などを対象に複数のメニューを用意していますので、お気軽にご相談ください。

学校をはじめ地域の自治会や団体、企業・事業所などを対象に複数のメニューを用意していますので、お気軽にご相談ください。

1.「ふ く し」ってなんだろう |

||

| 『福祉』とは「ふだんの くらしの しあわせ」を叶えることです。「自分にできることは何か?」を考えたり、そのために実際に行動していくことです。 また、福祉は自分のことだけでなく、周りの人のことも大切に思い、一人ひとり、それぞれの考えや生き方を尊重して「共に生きる力」を培うことであるといえます。 人間関係が希薄になってきたと言われる現代社会の中で、普段の暮らしの中でちょっとした見守りや気遣いなど、さりげないことが“ふくし”につながっています。自分が住んでいる地域にはいろんな人が暮らしていることを理解し、普段から自分自身や周りにいる人のことを気にかけ、そこに住んでいるおとなもこどももみんなが笑顔で幸せに暮らしていくために、自分たちができることやお互いにできることを実践しながら“共に”生きていく気持ちを育んでいきましょう。 |

||

2.福祉教育がめざすもの |

|||

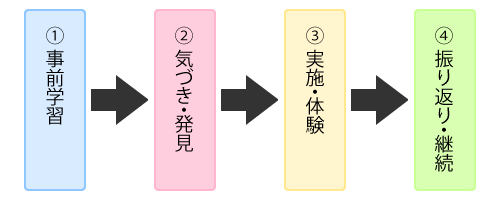

| 福祉教育は、一人ひとりが地域に住む住民として気づき、学び合い、実践につながるものであるといえます。 福祉教育では以下の4つのプロセスを重視して進めていきます。 |

|

||

|

|||

これまでの取り組み

取り組みの一例を紹介します。

○福祉導入講話「ふくしってなんだろう」

○アイマスク体験学習(視覚障がい体験)

○車いす体験学習